日本の物作り×日本食:素材と人が紡ぐ共生の物語

日本食においては、食材の持つ本来の味や香り、食感を尊重することが重要である。過度な加工や味付けを避けることで、素材そのものの良さを引き出す。この姿勢は素材を「コントロール」するものではなく、素材と「調和」する調理法であり、まるで食材と対話するかのような繊細さが求められる。

日本文化の代表と言えばやはり日本食ですね

日本食ってどんな特徴があるんですか?

日本食は、食材そのものの味を大切にする点が特徴です

素材の声を聞き、その自然の味を最大限に活かすのです

例えば、出汁には昆布や鰹節が使われ、その旨味が料理の基本となります

食材そのものの味ですか?

日本食の考え方は「素材をコントロールする」のではなく、「素材に寄り添う」ことです

まるで素材と共存するように、無理に味を加えたりせず、素材の良さを引き出します

日本食は、素材の持つ本来の味や香り、食感を最大限に活かす文化です。過度な加工や調味を避け、自然の恵みをそのまま味わう工夫がされています。また、日本食は「共存」の哲学を持ち、食材同士が調和することを大切にします。

素材の個性を尊重し、共生させる日本食は、自然とのつながりを感じさせる食文化です。

(ChatGPTで作成)

共存という考え方が大事なんですね

多様性が尊重される現代社会でも、この「共存」の精神は重要です

異なる価値観や文化とどう共に生きるか、日本食や日本の物作りにそのヒントが隠されていると思うんです

じゃあ、私たちも日本食を味わうときに、そんなことを考えてみるといいですね

日本食を食べながら、食材や作り手の思いに思いを馳せることで、新たな発見があるかもしれませんね

ボンドも日本食、食べてみたい!

日本の物作りには、素材と人との「つながり」が根底に存在する。

これは単なる生産や製造の過程として捉えられるものではなく、素材そのものの特性や声に耳を傾け、共存する姿勢が色濃く反映されている。

この考え方は、日本食、伝統工芸品、自動車産業など、さまざまな分野に共通する。

日本のものづくりの核心|素材コントロール不要な理由とは?

伝統工芸においては、職人たちは木材、布、金属といった素材の特性を深く理解し、それぞれの素材が持つ個性を最大限に引き出す技術を鍛錬してきた。

素材に抗うことなく、寄り添いながら共に形を作り上げる姿勢こそが、日本の物作りの特色である。

日本の物作りって、どういう特徴があるんですか?

日本の物作りは、素材を単なる道具として扱うのではなく、素材そのものの声を聞き、素材と共に作り上げる「素材をコントロールしない」という考え方が根付いています

素材の声を聞くって、どういう意味です?

ミケランジェロは「像を閉じ込めている大理石の中から、その像を解放する」と言ったそうです

ミケランジェロの彫刻哲学は、「形はすでに石の中に存在し、彫刻家はその形を解放するだけ」という信念に根ざしています。彼にとって大理石は単なる素材ではなく、内に秘められた生命を宿す存在でした。

(ChatGPTで作成)

– 大理石の詩 –

私は冷たく、無垢な石。

静寂の奥深くで、永遠を抱いて眠っていた。

だが、彼の手が触れた瞬間、心の奥に微かな震えが走る。

鋭いのみの一打ごとに、私の中の影が光を見出す。

彼は私を作り変えるのではない、私の奥に眠る真実を掘り起こすのだ。

見えないものを見つけ、沈黙の中の声を聞く人。

私はかつてただの石だった。

今、私は彼の手で解き放たれた。

私の中にあった姿が、永遠に語られる詩となる。

(ChatGPTで作成)

ボンド、素敵な詩ありがとう!

日本の職人も素材の声を聞きながら作品を作り上げます

例えば、木工職人は木の年輪や節を観察して、その木がどんな形になりたがっているのかを感じ取ります

無理に木を曲げたり削ったりするのではなく、木の特性に寄り添って作品を作るのです

素材をコントロールするのではなく、共存するということですね

この考え方は伝統工芸だけでなく、現代の自動車産業にも見られます

例えば、日本の自動車メーカーは、エンジンの特性や素材の強度を最大限に引き出すため、素材と調和した設計を行います

現代の工業製品も、そんな伝統的な考え方に基づいているんですね

物作りの根底に流れる意識は同じです

この考え方は、物作りだけでなく、社会全体にも通じるものがあります

社会全体ですか?

多様性が重視される現代社会では、他者や異なる価値観をコントロールするのではなく、共存することが重要です

これは簡単なことではありませんが、工夫次第で共存の道筋を見出すことができると思います

なるほど。共存にはお互いを尊重する姿勢が大切なんですね

物作りも人間関係も、共存の精神があってこそ豊かになるのです

日本の物作りの深さと、その背後にある哲学を感じることができました

「つながり」を重視する姿勢は、現代のものづくりにも脈々と受け継がれている。

自動車産業においては、機械と人、さらには環境との調和を考慮した設計および製造が重要視される。単なる効率化や大量生産に依存するのではなく、細部に至るまで心を込めた製品作りが、日本製品の高品質を支える基盤となっている。かくして、日本の物作りは、素材と人、伝統と革新、自然と技術の「つながり」を重んじることで、共存と成長を遂げ続けているのである。

多様性が重視さる開かれた社会では、コントロールよりも共存が重要となる。

共存は、難しいことかもしれないが、その道筋は工夫にによって見出せることだろう。

日本文化に根付くモノとのつながりと感謝の心を探る

日本文化には、古来より「モノにも命がある」という考えが深く根付いている。この思想は、単なる物質としてモノを扱うのではなく、それぞれに魂や存在意義を見出す姿勢から生まれたものである。道具や日用品に対しても感謝の念を持つことで、人とモノとの深いつながりが育まれてきた。

「モノにも命がある」という日本文化の考え方を知っていますか?

モノに命なんてあるんですか?

日本文化では、物質としての「モノ」にも魂が宿ると考えられてきました

この思想は、単なる物としてではなく、モノに感謝し、敬意を払う態度に繋がっています

具体的にはどんな例があるんですか?

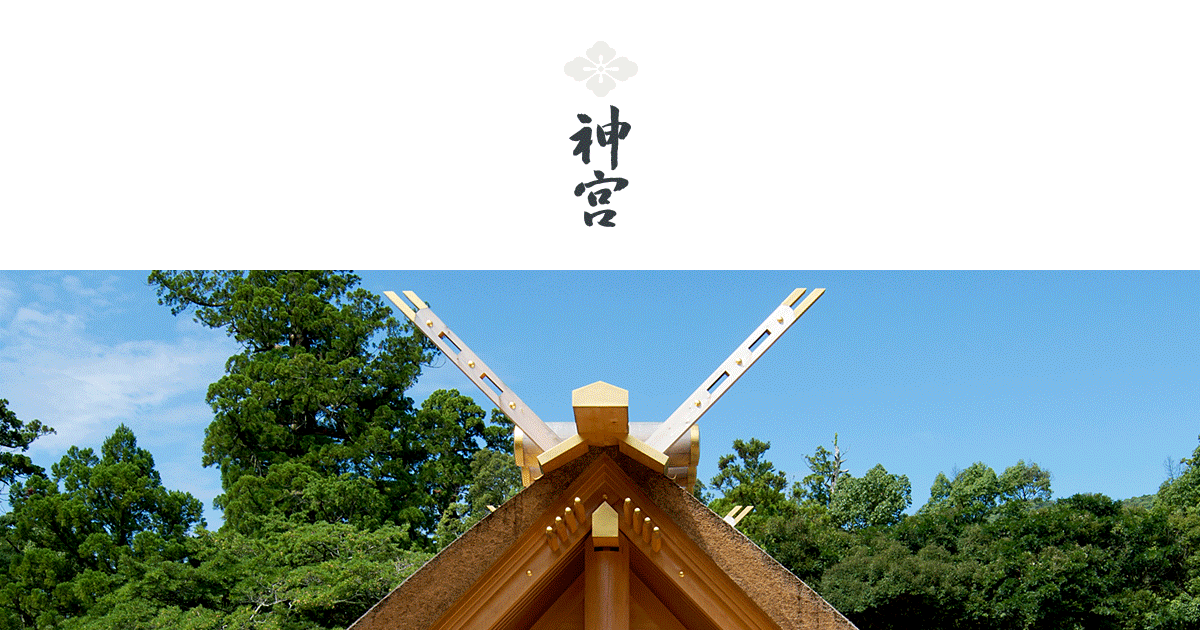

例えば「八百万の神」の考え方です

日本の神道では、山や川、木、岩、さらには日常の道具にも神が宿るとされています

有名なのは伊勢神宮の式年遷宮で、20年ごとに新しい社殿を建てて神様を迎えるんです

伊勢神宮の式年遷宮は、20年ごとに社殿を新たに建て替える儀式で、ものへの感謝の精神が深く息づいています。古い社殿は解体されても無駄にせず、橋や神具へと再利用され、その命を次へと受け継ぎます。この循環は、自然の恵みと職人の技への敬意を表すものです。遷宮を通じて、単なる物質ではなく、もの一つ一つに宿る命や歴史に感謝する日本人の心が育まれ、伝統として大切に守られています。

(ChatGPTで作成)

古い建物も大事にするんですね

壊れたモノにも敬意を払う文化があります

その一つが「針供養」です

使い古した針を柔らかい豆腐やこんにゃくに刺して感謝の気持ちを込めて供養します

針にまで感謝するんですね! それはすごい…他にもありますか?

「金継ぎ」という陶器の修復技法もあります

割れた部分に漆と金粉で美しく修復して、傷跡さえもそのモノの歴史として尊重するんです

不完全さの中に美しさを見出す、日本独特の美学ですね

わあ、素敵ですね! 壊れても新しい価値が生まれるんだ

「人形供養」というのもあります

古くなったり壊れたりした人形には魂が宿ると考えられているから、粗末に捨てずに神社やお寺で供養するんです

だから、日本の人たちはモノを大事にしているんですね

現代でもそんな考え方は生きているんですか?

現代ではリノベーションやお弁当文化にもその精神が表れていますね

古い家や道具を再利用したり、食材や容器にも感謝を込めたりします

いつも食べているお弁当にそんな意味もあったんですね!

「モノにも命がある」という考えは、私たちの日常でも大切にすべき価値観なんです

持続可能な社会を築くためのヒントにもなると思いますよ

お話を伺って、モノに対する見方が変わりました!

私ももっと大切にしていきたいです

モノと心を通わせること、それが日本文化の奥深さなんですよ

針供養や金継ぎ、人形供養などの伝統行事は、モノへの敬意と再生の精神を表している。現代でも、お弁当文化やリノベーション文化など、モノとの精神的なつながりが維持されている。

現代社会では、効率や合理性が重視される傾向にある。しかし、日本文化はその中でもモノとの精神的なつながりを忘れていない

「モノにも命がある」という考えは、単なる伝統ではなく、私たちが日常の中で大切にすべき価値観である。この思想は、モノとの関係性を見直し、持続可能な社会を築くための重要な指針となるであろう。

コメント