木の文化日本

ある旅番組を観ていた。

西洋を旅するその番組で、数百年の歳月を重ねた石組の遺跡を、そのまま住居として今も活用し続けている様子を紹介していた。

TVの画面に映る石の建造物の歳月を重ねた堂々たる姿は、「永遠に変わらない!」と強い説得力で迫ってきた。

永遠に変わらない、その感覚に頭がクラクラした、まさにカルチャーショック。

石の文化西洋の、数百年または数千年変わらず活き続ける建造物と共に暮らす感覚は、日本に住んでいると想像出来ない。

日本は木の文化、地震や台風など人智の及ばぬ自然の力に争わず、再生の利を活かした文化、だから木の建造物は壊れる。

私たち日本国土に住む者にとって、永遠に変わらない物など想像出来ない。

あらゆるものは時と共に変化し、朽ち、破壊される。

とすると、永遠を基本とする文化と、変化を基本とする文化ではどんな違いが現れるのだろう?

モノに対する信頼度が違うのではないか?そう閃いた。

永遠に変わらぬモノに絶対的な信頼を置く文化と、変化するモノをあまり信頼しない文化。

日本では、変化するモノに強い信頼感がないために、モノを重視しないのではないだろうか?

では何を重視するのだろうか?

目に見えぬものを大切にする日本文化

アメリカのドラマや映画を観ていて違和感を感じたことがある。

サンタは「見たことがあるから存在する」「見たことがないから存在しない」と子供達が言い合うシーンが登場する、要するに存在の証明は「見えるか」「見えないか」なのだ。

「見たり触れられるものは存在しているが、そうでなければ存在していない」この考え方に違和感を感じた。

精霊、妖怪、お化け、もののけなど、目に見えない曖昧なモノの類は世界中にある。

しかし日本ほど親しみを込めて接する文化は少ないようだ。

ゲゲゲの鬼太郎、ジブリ映画、ゆるキャラ、近年ではアマビエなど、日本の生活の中に、目に見えない存在は同居している。

形ある物もいつかは壊れ目に見えない形のないモノになる、変化を考慮に入れると、存在の証明は目に見えることではない。

だから、変化が身近な日本では目に見えないモノにも価値を置く。

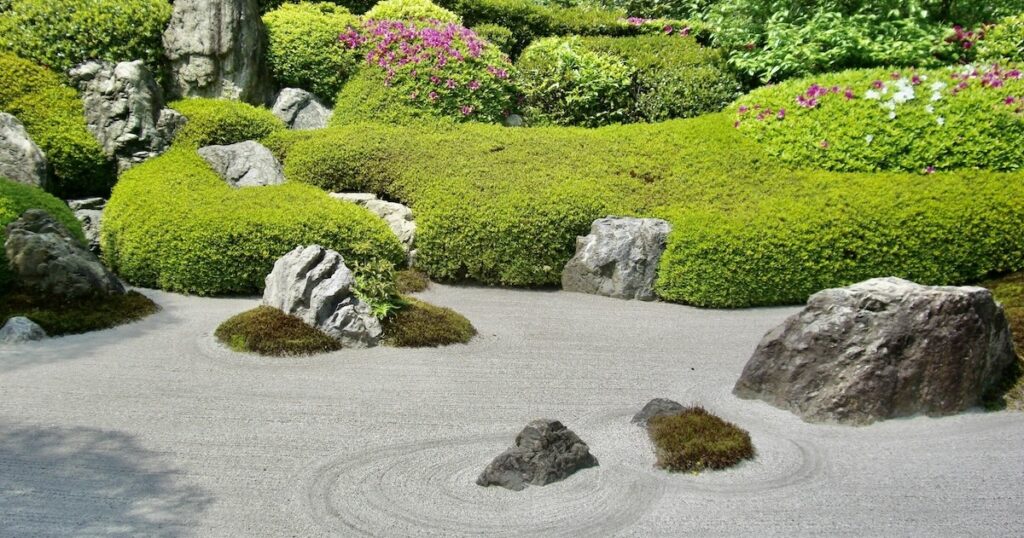

想像の入り口にある 石庭

石庭とは枯山水の庭の一つだ。

石や砂で施された庭は、大海を、宇宙をも表すという。

自然に触れ体験するのではなく、想像の入口として存在する、よって禅とも関係が深い。

水はなくとも、波紋をかたどる砂に波の力を感じ、

海はなくとも、苔むす岩の先に波濤の彼方を見る。

地上に居ながら、宇宙の広がりやパワーをも感じられる。

想像の池は、モノに依存しないゆえに自由であり永遠であり無限である。

実在するモノでは無く、想像で空間を満たす、それが石庭である。

つながりの力

目に見えないモノや想像の世界と我々を結びつけるのは何だろう?

自然災害によって、破壊され変化してゆくモノを目の当たりにしたこの島国に住む人々は、

モノを重視するよりも、それらのつながりや関係性を重視するようになったのではないだろうか?

つながりは形にも、空間にも、時間にすら依存しない、永遠であり無限だ。

つながりによって、目に見えないものを捉え、存在に囚われない想像力を育て、そして永遠に変わらぬモノを手に入れたのだ。

(まとめ)

地震国日本は、壊れやすいモノへの信頼度が低いために、存在自体や物にフォーカスを当てず、つながりに着目するようになった。

モノは儚く消え去るが、つながりは永遠だ。

つながりで捉える事で、目に見えないものに親しみ、想像力を育ててきた。

つながりに着目することで、実際に目に見える物事以上を捉えようとするのは、日本文化の一面である。

コメント