100歩先行く 変化の時代

変化の早い現代に、我々はどう対応すれば良いのだろう?

「1歩譲る」という言葉がある。しかし、現代では「1歩」とはほとんど言わない、「100歩」と言う。

TVを見ていても、ドラマでも、バラエティーでも、「一歩」は耳にしない。

私の感覚でも、「1歩譲る」は、死語になりつつある。

「1歩譲る」という言葉、最近あまり聞かない気がするんですが

現代の変化の速さについては、どう思いますか?

スマホやAI技術って、あっという間に普及しましたよね。昔と比べると、変化のスピードが全然違う気がします

明治時代には、蒸気機関や電信といった技術が普及するまでに何十年もかかりました。

その時代の成功者は「1歩先を見る力」が重要でした

しかし今では、例えばiPhoneが2007年に登場してから、わずか10年足らずで私たちの日常に欠かせない存在となりました

そう考えると、「1歩譲る」という言葉が、現代ではあまり使われないのも納得ですね。「100歩譲る」の方がしっくり来る気がします

現代の速さでは、「1歩」なんて誤差に過ぎないかもしれません

明治時代の変化は、現代と比べると非常に遅かったのです。インフラも未整備で、技術や情報の普及は限られており、交通手段や通信網の発展も途上でした。そのため、新しいアイデアや技術が実を結ぶまでには長い年月が必要だったのです。しかし、その遅さが逆に、じっくりとした計画や堅実な成長を可能にし、持続的な発展を支えていたとも言えます。

今はトレンドを素早くキャッチする力が求められます

変化に対応するためには、「100歩先を見る力」が必要なんです

実際に、変化にうまく対応した企業ってどこかありますか?

Netflixは良い例です。もともとはDVDレンタル事業をしていたが、ストリーミングサービスへのシフトを迅速に行ったことで、今の成功を収めました

同じくAppleも、iPhoneをはじめとする革新的な製品で市場のニーズを先取りし続けています。この迅速な適応力が、彼らの成長を支えています

逆に、うまく対応できなかった企業はありますか?

Kodakが有名な例でしょう。フィルムカメラの王者でしたが、デジタルカメラの台頭に適応できず、経営危機に陥りました。また、Nokiaもスマートフォンの時代に乗り遅れてしまい、一時は圧倒的シェアを誇っていた市場から急速に退いてしまいました

変化を先取りすることが大事なんですね

トヨタはハイブリッド車やEV技術への投資を積極的に行い、変化に適応している。一方で、シャープは液晶テレビ市場での成功に甘んじた結果、新興企業に追い越されてしまいました

やっぱり、「100歩先」を見て迅速な意思決定や対応することが重要なんですね

過去と現代のテクノロジー進化速度を比較すると、その違いは明確である。

明治時代には、社会全体がゆっくりと技術の変化に適応し、人々は一歩ずつ新しい技術を受け入れていた。しかし現代では、スマートフォンやAI技術が登場してからわずか数年で世界中に広がり、変化の速度は桁違いである。従来の「一歩」の変化ではなく「百歩」もの進化が短期間で起こっている。

明治時代の有名な経営者は「十歩先を見据える者が成功する」と語った。この時代では、長期的な視点で計画を立てることが成功の鍵であった。しかし、現代では短期的なトレンドや市場の変化を素早く把握し、迅速に行動することが重要である。

AI技術の進化に素早く対応した企業は、新たな価値を生み出し競争優位を確立している。一方、変化に適応できない企業は市場から消えてしまうこともある。

このように、現代の変化の速さに適応する能力が、成功のためには不可欠である。10歩どころか100歩、1000歩先を見据えなければならない。

競争と唯一無二:AI時代の新たな価値観

現在、私たちは競争社会からのパラダイムシフトの真っただ中にある。その背景には、AI(人工知能)の急速な進化が存在する。AIの登場により、従来の「競争」というセオリーは意味を失いつつある。

競争において、人間がAIに勝つことは極めて困難である。スピード、規模、正確性において、AIはすでに人間を凌駕している。もし人間が「1番」を目指してAIと競い合おうとするならば、その差は開く一方である。

AI時代においては、競争は意味を持たない。「唯一無二」の創造こそに意味がある。

AI時代における競争について考えてみましょう

実は、歴史を振り返ると競争の形は時代によって大きく変わってきたんですよ

え、昔の競争って今と違うんですか?

農業社会の時代、人々は土地や農作物の収穫量を競いました

産業革命が起こると、工場の生産効率や技術革新が競争の中心になりました

じゃあ今はどんな競争があるんですか?

20世紀には情報社会が発展し、知識やスピード、正確さでの競争が重要になりました。

しかし、AIの登場でこの競争は大きく変わります。AIは膨大なデータを瞬時に処理し、人間の限界を超えるからです

ボンド、データいっぱい!

じゃあ、人間はもう競争できないんでしょうか?

競争という概念自体が変わりつつあります

昔のような「誰が一番早く、誰が一番多くできるか」という競争は、あまり意味がなくなってきています

「一番」には意味がないということですか?

AI時代において大切なのは「唯一無二の発想」、つまり他の誰とも違う、自分だけの価値を生み出すことが重要です

誰も思いつかない、誰にも真似されない「唯一無二」の創造それが大切なんです

具体的にはどんなことですか?

スティーブ·ジョブズは「シンプルさは究極の洗練である」と考え、複雑なものを直感的で美しい形に変えるという独自の視点と挑戦する姿勢で、新しい価値を生み出し、

レオナルド·ダ·ヴィンチは芸術と科学を融合させました

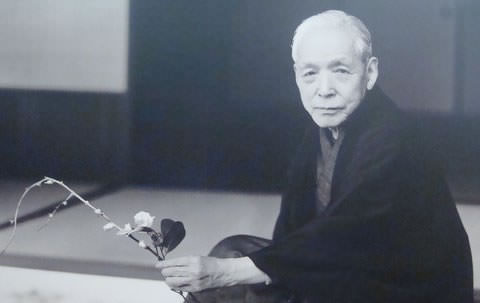

千利休の「侘び寂び」に代表される茶道の美学は、物質的な豊かさではなく、心の内奥にある静謐な美しさを追求し、

宮崎駿のアニメ作品は、現実と幻想が自然に融合する独特の世界観と、多面的な価値観を描き出しました

彼らは誰かと競うのではなく、自分だけの価値を追求したのです

でも、AIも新しいものを作れるんじゃないですか?

AIは過去のデータをもとにパターンを見つけるのが得意ですが、感情や文化、直感から生まれるオリジナリティには限界があります

AIは既存の情報やパターンを基に動作しますが、未知の枠を超える創造は人間の感性と直感に委ねられます

千利休やスティーブ·ジョブズは、合理性や効率性では測れない、深い感性に根ざした独自の価値感で新しい世界を切り拓きました

唯一無二の創造性とは、既存の枠組みを超えて、自分自身の感性と信念をもって新たな価値を生み出すことです

競争に勝つことではなく、この「唯一無二」を追求して新しい時代を切り拓くことがAI時代に求められているのです

なるほど、人間が目指すべきは「競争」ではなく「唯一無二」ですね

競争に AIが参入してきたら、人間に勝ち目はない。しかし、AIがもたらすのは、競争の終焉ではなく、人間の可能性の再定義である。

AIは既存の情報やパターンをもとに動作するが、既知の枠を超えることはできない。全く新しいモノを生み出すのは人間の知的好奇心と直感によるものである。

AI時代においては、人間が本当に目指すべきは「競争」ではなく、「唯一無二」の創造である。

歴史を振り返ると、人類は常に「唯一無二」の価値を創造することで時代を切り開いてきた。

たとえば、千利休が確立した茶道の美学「侘び寂び」は、物質的な豊かさではなく、心の奥深くにある静謐な美しさを追求したものであり、合理性や効率性では計ることのできない、深い感性に根ざしている。

現代に目を向けると、スティーブ·ジョブズの成功もまた、競争に勝つことではなく、「唯一無二の価値」を創造したことによるものである。彼は製品の機能性だけでなく、デザインやユーザー体験にもこだわり、テクノロジーと芸術の融合を実現した。そのこだわりは、茶道における千利休の美意識と共通しており、表面的な価値ではなく、本質的な体験を重視する姿勢が見て取れる。

私たちはAI時代を生き抜くために、「一番」を目指すのではなく、「唯一」であることに焦点を当てることで、新たな力を得ることができる。

コメント