「四季を愛でる心」―日本文化に根付く季節の楽しみ方

「日本には四季がある」と言うより、「四季を愛でる風習がある」。

過ぎ去る季節をただ眺めるのではなく、移ろい行く一瞬を丁寧に切り取る。それが四季を愛でる心だ。

「日本には四季がある」ってよく聞きますけど、他の国にも四季はありますよね?

それは確かにそうですね

「日本には四季を愛でる風習がある」と言う方がしっくりくるかも知れません

「四季を愛でる風習」ですか?

日本には四季があり、それぞれの季節がもたらす自然の美しさや変化を、日常生活の中で感じ取る文化が根付いています。

たとえば春、道端に咲くタンポポに春の訪れを感じ、

桜のつぼみが膨らみ、やがて満開の桜並木が日常の景色を一変させます

桜の花びらが風に舞う様子を見ると、春が来たなあと実感します

食卓にも春野菜の彩りが加わると、春の訪れを感じます

桜の後には新緑の季節

一年で一番爽やかな季節ですよね

そして梅雨

雨に濡れる紫陽花は風情があります

ジメジメして、お洗濯物が乾かなくて、私は苦手かな

夏になると、蝉の鳴き声が響き渡り、風鈴の音が涼やかに揺れ、

冷たい麦茶やかき氷が日常の楽しみとなります

スイカを食べるのも夏ならではの風情です

夏といえば、夕立の匂いや花火大会を思い出します

夏祭りで、浴衣を着て出かけるのが楽しみです

秋、金木犀の甘い香りが街角に漂い

道には落ち葉が重なり、赤や黄色に色づいた木々が目を楽しませてくれます

栗ご飯や焼き芋、サンマ・・・食欲の秋もありますよ

ボンド、焼き芋の匂い好き!

読書の秋、スポーツの秋としても、静かに過ごす時間が心地よい季節です

秋の夕暮れは特別ですね。空がオレンジ色に染まっていく様子がとても美しいです

冬になると、冷たい空気の中で白い息が目に見えるようになり、霜が降り、水たまりにも氷が張る

雪が静かに積もる様子にも、冬ならではの静寂と美しさがあります

暖かいこたつでみかんを食べるのが楽しいんですよね

木枯らしの吹く年末は大忙しです、大掃除、年賀状

大晦日の凍てつく夜空に響く除夜の鐘で、新たな一年を迎える気持ちが整います

四季の変化を日常生活の中で感じ取ると、日々が特別なものになりますね

自然の変化を受け入れ、その瞬間瞬間を愛おしむこと

それが「四季を愛でる心」なんです

日本は変化に敏感だ、この国は、自然の猛威に蹂躙され変化してしまう。

変化は常にあり、良くも悪くも人は巻き込まれてきた。

昨日と同じ今日が来るとは限らない、去年の春と同じ春が来るとは限らない。

2011年の春、私はそれを痛感した。あれから14年、数々の災害がこの国土を襲った。

<被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復興をお祈りいたします>

人の営みに、変化は寄り添い続けている。だからこそ、今のこの一瞬を留めておこうと思う。

永遠に変わらぬものなどないのだから、この一瞬を大切に愛でる。

それが、「四季を愛でる心」なのだ。

今この瞬間を楽しむ!季節行事が教えてくれる大切なこと

日本の季節行事には、自然の変化への人々の思いが込められている。

四季折々の行事は単なる伝統ではなく、季節の移り変わりを感じ取る手段であり、過ぎ去る季節を惜しみ、やってくる季節に胸を躍らせる瞬間である。

最近、急に暑くなりましたね

ほんとですね。テレビで夏祭りのニュースを見て、「ああ、もうそんな季節か」って思いました

季節の行事は、そんな風に季節の移り変わりを実感できる瞬間ですね

最近は家でやることも少なくなりましたけど、やっぱり特別な感じがします

春の花見、秋の紅葉狩り…その季節ならではの楽しみですよね

「冷やし中華始めました」の貼り紙を見るだけでも夏を感じますし(笑)

季節の行事は、ただ楽しいだけじゃなく、過ぎ去る季節を惜しんだり、次の季節にワクワクしたりする気持ちが込められている気がします

まずはお正月ですよね、初詣に行った後で、お雑煮やおせち料理を食べるのが楽しいんです

春のお花見も素晴らしい伝統です。奈良時代には貴族たちが梅の花を愛でる宴を開いていましたが、平安時代から桜が主流になったそうです

また、ひな祭りでは雛人形を飾ることで、子どもの健やかな成長と幸せを祈ります

夏といえば、七夕

短冊に願いを書いて…笹に飾るのは、笹が邪気を払うからですよね

秋は十五夜のお月見が風情ありますね

紅葉狩りは古くから貴族の間で楽しまれており、「狩り」という言葉は、紅葉を眺めに出かける行為を趣向的に表現したものです

そして大晦日。除夜の鐘で一年が終わります

季節行事によって、我々は四季の一つ一つを丁寧に感じる事ができるのかもしれません

そういえば、昔の人たちは自然の猛威に抵抗する意味も込めて行事をしていたと聞いた事があるんですけど

豊作を祈る祭りや、災厄を払う儀式などは、自然の力に対する畏敬の念と、それに立ち向かう意志の表れと言えます

日本の祭りには、天災への畏れと平穏への願いが深く根付いています。

青森の「ねぶた祭り」は、夏の疫病や災厄を払うために始まり、ねぶた灯籠が邪気を祓い無病息災を願う象徴です。

東京の「浅草三社祭」は、大火や地震が頻発した江戸時代に町の繁栄と災害除けを祈る祭りとして発展しました。

長野の「御柱祭」では、山の神に感謝し、地震や土砂災害からの守護を願うため、巨木を曳き下ろす勇壮な儀式が行われます。

これらの祭りは、天災への備えと人々の強い祈りが込められた伝統行事です。

(ChatGPTで作成)

お祭りは自然災害と密接に関わっているんですね

日本は天災が多い国だからこそ、行事を通じて自然への感謝と畏怖、そして地域の絆を大切にしてきたんだと思います

今もその意志は続いているんですね

変わりゆく季節の中で、今の瞬間を大切にして、感謝しつつ精一杯楽しもうとする気持ちって、昔も今も変わらない気がします

行事を通して、今この瞬間を心に留めておきたいっていう強い願いが込められているのかもしれません

それを思うと、もっと季節の行事を大切にしたくなります

自然の彩りを楽しんで、今だけの季節を感じるのは楽しいことですね

今年はその意味を考えながら、浴衣着て夏祭り行こうかな!

移ろいゆく季節のなかで、今を精一杯楽しむ秘訣が、季節を彩る行事に隠されている。今のこの瞬間を心に止めておきたいという、強い願いなのかもしれない。

行事には、古の人々の、変化に対する抵抗の証しが垣間見える。自然の猛威によって、理不尽に奪われてきた痛みを跳ね返す、意志の力を感じる。

時は移り変わる、今は今にしかない。しかし、季節の彩りを通して自然とのつながりに浸れば、変化をも楽しめる。

季節行事によって、私たちは今という時間を強く意識し、変化に寄り添う心を持つことができるのだ。

今のこの時を大切にし、季節の彩りを楽しむことが、日々の変化の中で心豊かに生きる秘訣なのかもしれない。

季節の食文化を楽しむ!五節句と伝統料理の魅力

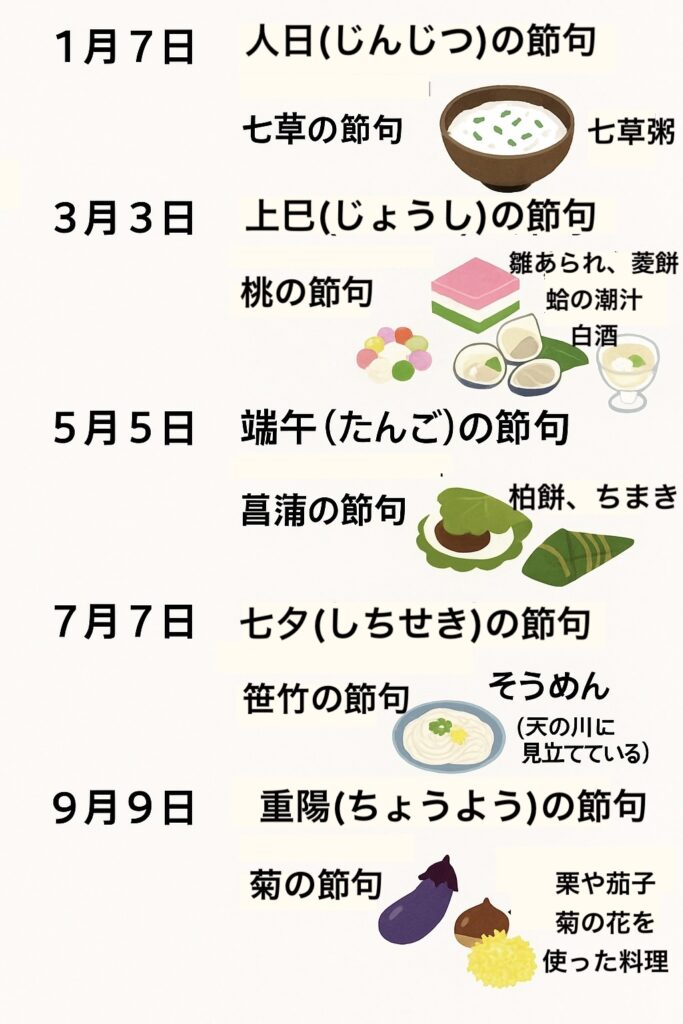

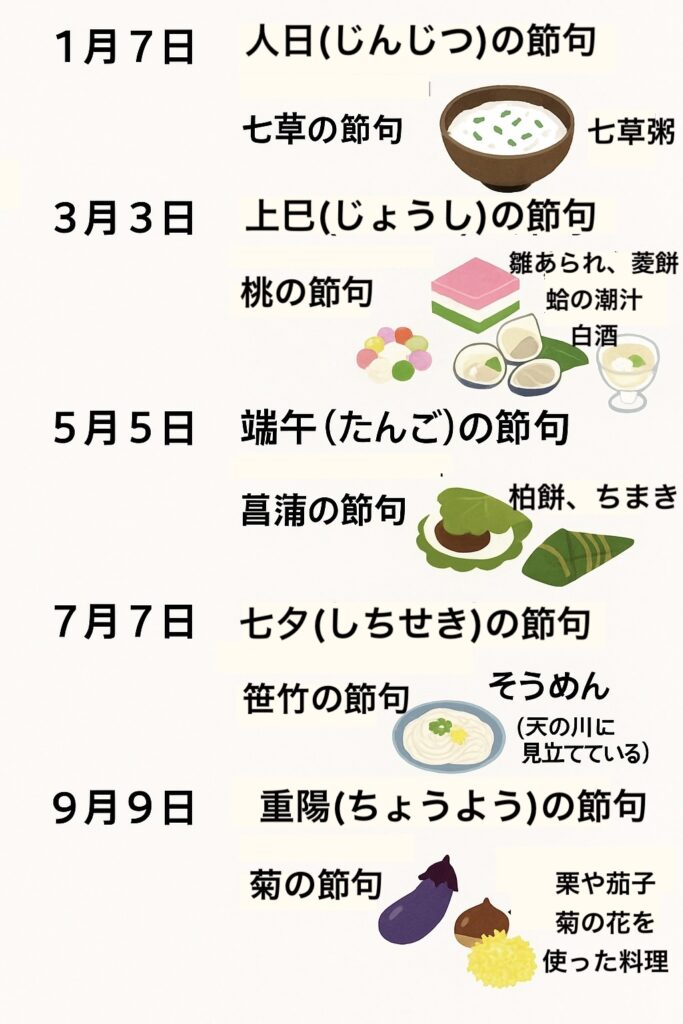

日本文化には、五節句と呼ばれる特別な日が存在する。

季節ごとの美しい風習は、現在においても多くの家庭で大切に受け継がれ、当日は季節を彩る植物を飾り、季節の食材などをいただく。

レンさんは五節句って知ってますか?

五節句ですか?聞いたことはありますが、詳しくは知らないです

五節句は、日本の季節行事で、健康や幸福を願い、旬の食材を楽しむ文化と深く結びついています。七草粥、雛あられ、柏餅、そうめん、菊酒など、行事食が季節感を豊かに表現しています。

(ChatGPTで作成)

どんな行事食があるんですか?

まず、1月7日の「人日の節句」、この日は七草粥を食べて、新年の無病息災を祈ります

春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)は、それぞれ胃腸を整える薬効があり、正月料理で疲れた体に優しいんですよ

七草粥、確かにお正月明けに食べますね。胃に優しい感じがします!

3月3日の「上巳の節句」、ひな祭りでは雛あられ、菱餅、白酒、はまぐりの潮汁を食べます

雛あられのカラフルな色は春の訪れを象徴し、菱餅の三色(赤、白、緑)は魔除け、清浄、健康を意味します

はまぐりの対になる貝殻は、良縁や夫婦円満の象徴とされています

子供の頃、雛人形を飾るのが楽しかったなぁ

雛あられのカラフルさも春らしくて好き!

5月5日の「端午の節句」では柏餅やちまきを食べます

柏の葉は新しい芽が出るまで古い葉が落ちないため「家系が絶えない」縁起物とされています

ちまきは中国の風習が由来で、邪気を払う効果があるとされ、地域によって甘いものや塩味の違いも楽しめます

柏餅もちまきも大好きです。地域ごとに味が違うんですね!

7月7日の「七夕の節句」では、そうめんを食べるのが習慣です

細長い形が天の川を象徴しており、涼しさを感じられる夏にぴったりの食べ物です

また、五色の具材(きゅうり、卵、人参、ハムなど)で彩ることで、願い事が叶うとされています

そうめんが天の川を表してるなんて素敵!

色とりどりの具材も楽しいですね

9月9日の「重陽の節句」では菊の花を用いた料理が特徴です

菊酒を飲んだり、菊の花びらを浮かべたお茶を楽しみます

また、栗ご飯や茄子の煮物など秋の味覚を取り入れた料理も多いです

菊は長寿の象徴とされ、健康や繁栄を願う意味が込められています

秋の味覚も取り入れてるんですね!栗ご飯、大好きです!

五節句以外にもたくさんありますよ

お正月には「おせち料理」で、黒豆は健康、数の子は子孫繁栄、田作りは豊作祈願を意味します

春は「花見」で桜の下でお弁当や団子を楽しむのが風物詩ですね

花見団子の三色も季節を感じられて好きです!

夏は「土用の丑の日」でうなぎを食べて夏バテ防止

「お盆」では精進料理やきゅうり馬、なすの牛を飾り、ご先祖様を迎えます

なすの牛って可愛いですよね。作るのも楽しい!

秋は「十五夜」のお月見で団子や里芋、栗を供えて月の美しさと収穫に感謝します

冬至にはかぼちゃを食べ、ゆず湯に入ることで無病息災を願います

季節ごとにいろんな行事と食べ物があるんですね!

これらの行事を通じて、季節の移り変わりや家族とのつながりを感じることができるのが、日本の素晴らしい文化ですよ

五節句は、日本の四季の移ろいと深く結びついた伝統的な行事である。

これらは一年を通じて季節の変わり目に行われる。自然の恵みに感謝し、家族の健康や幸福、無病息災や豊作を祈願する。

中でも、ひな祭り、端午の節句は子供の成長とともにあり、長い年月の移ろいも噛み締める意味合いもある。

日本には四季を愛でる風習があり、季節の移ろいを日常で感じ取る文化が根付いている。この文化は、自然の美しさを楽しむだけでなく、変化を受け入れる心を育む役割も果たしている。

季節行事は、去る季節を惜しみ、新しい季節への期待を抱く貴重な機会である。変化を恐れず、前向きに受け入れる姿勢は、四季の移ろいを体感することで培われる。また、行事食では季節の食材を通じて自然の恵みに感謝する。このような習慣は、自然のリズムと調和し、変化を肯定的に受け止める心を養う。

季節の移ろいと自然の恵みに感謝することで、私たちは変化に順応し、前向きな姿勢で日々の生活に向き合うことができる。

それこそが、四季を愛でる心が育む、変化を受け入れる力の本質である。

コメント